Achim Goerres, Manuel Diaz Garcia, Sabrina J. Mayer

Sie sind überall. Sie prägen das Stadtbild der nordrhein-westfälischen Großstadt. Sie haben Namen wie „Späti am Friedrichsplatz“, „Trinkhalle Hochfeld“ oder „Dani’s Kiosk“. Wir meinen Straßenkioske, auch Büdchen oder Spätis genannt.

Kioske sind wichtige Orte der Alltagskultur in den Großstädten des Westens. Sie haben lange Öffnungszeiten, bieten Getränke, kleine Häppchen, Tabakwaren, Zeitungen und Vieles mehr. Manchmal liegen sie mitten in einem Wohngebiet, manchmal verkehrsgünstig an einem Bahnhof oder eine Haltestelle. An ihnen werden kurze Gespräche geführt, alltägliche, persönliche oder allgemeine Informationen ausgetauscht, zu kleinen Problemen des Viertels oder den großen Fragen der Gesellschaft.

Was passiert, wenn man gemeinsam mit den Kioskbesitzern (und es sind tatsächlich fast nur Männer) versucht, Wählerinnen und Wähler zum Urnengang zu bewegen? Kann man diesen alltäglichen Austausch zwischen Menschen als Raum für demokratische Aktivierung nutzen?

Mit Mitteln der NRW-Landeszentrale für Politische Bildung und in Kooperation mit dem Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung haben wir, Achim Goerres, Manuel Diaz Garcia und Sabrina J. Mayer, eine riesige Studie in acht NRW-Großstädten durchgeführt: Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Köln, Münster und Wuppertal.

Wir haben ein Experiment zur Kommunalwahl 2025 gestartet: In jeder Großstadt haben wir kleine Gruppen von Kiosken gebildet. In jeder dieser Kiosk-Gruppen war die Wahlbeteiligung in der Nähe des Kiosks bei der letzten Kommunalwahl 2020 sehr ähnlich. Die Gruppen bestanden jeweils aus zwei bis vier Kiosken. Innerhalb der Gruppen wählten wir dann zufällig einen Kiosk für unsere Intervention aus, das sogenannte Treatment, die restlichen Kioske bilden die Kontrollgruppe. Eine Zufallszuteilung von einer solchen Intervention, die etwas verändern soll, ist die belastbarste Herangehensweise in der Wissenschaft. In der Politikwissenschaft ist sie aufgrund des gesellschaftlichen Untersuchungsgegenstands nicht so einfach anzuwenden, deshalb teuer und selten.

In unserer Studie konnte man nun also in jeder Gruppe die Wahlbeteiligung rund um das Treatment-Kiosk mit den Kontroll-Kiosken vergleichen.

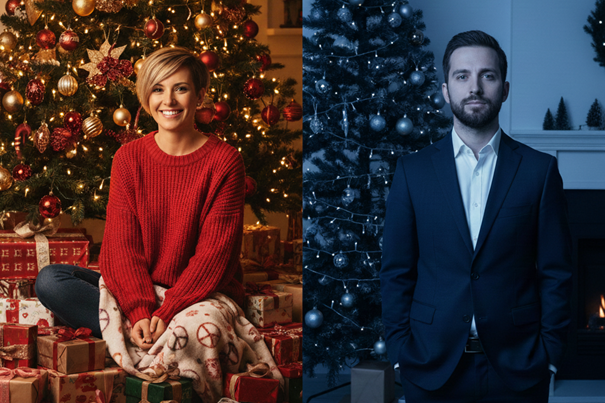

Was war nun unsere Intervention? Unsere Intervention war ein A2-Plakat mit dem Titel „Dortmund, auf zur Wahl!“ (hier am Beispiel Dortmund), inklusive Informationstext zur Kommunal- und Integrationsratswahl 2025. In diesen acht Großstädten war jeder Mensch mit 16 Jahren oder mehr aufgerufen, an mindestens einer dieser Wahlen teilzunehmen, entweder zur Kommunalwahl selbst, oder zur Wahl zum Integrationsrat.

Das Aufhängen dieses Plakats für etwa sechs Wochen bis zum 14.9.25 war der erste Schritt der Intervention. Darüber hinaus wurden alle teilnehmenden Kioskbesitzer um ihr Foto gebeten, welches das Forschungsteam dann prominent in das Plakat einbaute. Kioskbesitzer, die das Plakat ohne eigenes Bild bis zum 14.9. hängen ließen, bekamen 20 Euro Aufwandsentschädigung, diejenigen mit eigenem Bild 50 Euro.

Unsere Erwartung war: Menschen reden über das Plakat und die Wahl (vor allem, wenn das Poster den Kioskbesitzer portraitierte), sie werden an die Wahlteilnahme erinnert, Wahl gewinnt durch diese prominente Platzierung im an sich unpolitischen Straßenkiosk an Bedeutung, das politische Interesse steigt und damit auch die Bereitschaft über die Wahl zu reden. Die gestiegene Bereitschaft zur Wahl, so unsere Vermutung, würde sich in einer gestiegenen Wahlbeteiligung rund um das Kiosk mit Plakat niederschlagen.

Wir konnten 115 Plakate aufhängen, davon 28 mit Fotos der Kioskbesitzer.

Die Ergebnisse sind zwar enorm belastbar, aber ernüchternd. Eine statistische Analyse von Wahlbezirken mit Plakat-Kiosken im Vergleich zu Wahlbezirken mit Kiosken ohne Plakate zeigte einen klaren Nulleffekt, also keine gestiegene Wahlbeteiligung rund um die Plakat-Kioske. Wir fanden allerdings einen positiven Effekt von 0,3 Prozentpunkten für die personalisierten Plakate in 28 Kiosken. Dieser Effekt war allerdings zu klein, um ihn zweifelsfrei von einem Zufallseffekt zu unterscheiden.

Warum konnte die Intervention die Wahlbeteiligung nicht erhöhen? Eine erste detaillierte Auswertung brachte drei Aspekte zutage, die einen Anstieg der Wahlbeteiligung wahrscheinlich verhinderten: Erstens: die Quote der Zustimmung zu Fotos für das Plakat durch die Kiosksitzer war zu gering. Nur 24 % stimmte dem zu. Manche lehnten sogar das Plakat an sich ab, eben weil es um Politik ging.

Zweitens: eine ganze Reihe von Kioskbesitzern nahmen das Plakat schon früher ab als vereinbart. In unseren Interviews mit den kooperierenden Kioskbesitzern zeigte sich eine große Bandbreite von Motivationslagen, von Gleichgültigkeit bis zu Enthusiasmus. Die Unterstützung der Kioskbesitzer in der Sache war in der Breite nicht hoch genug.

Drittens: das Plakat wurde nicht stark genug wahrgenommen. Wir führten über 600 Interviews mit Passanten und Passantinnen sowie Anwohnern und Anwohnerinnen rund um Kioske mit und ohne Plakate. Lediglich 8 Prozent, die das Plakat tatsächlich hätten sehen können, gaben an, es auch tatsächlich gesehen zu haben.

Die Interviews werten wir zurzeit noch intensiv aus. Wir finden bisher auch in den Einstellungen der Menschen rund um Plakat-Kioske keinen nennenswerten Unterschied zu Menschen rund um Kioske ohne Plakat. Ein kleiner Lichtblick ist die Analyse von ehemaligen Nicht-Wählern. Hier zeigt sich, dass Nicht-Wähler des Jahres 2020 (solche, die nicht gewählt haben oder damals nicht wählen durften) fünf Jahre später tatsächlich ein etwa 15% höheres politisches Interesse rund um Plakat-Kiosken angaben, als Nicht-Wähler des Jahres 2020 im selben Gebiet.

Wenngleich die Analyse der Interviews noch interessante Befunde liefern kann, wie man in Zukunft mit Plakataktionen zu Wahlen umgehen sollte, müssen wir ganz klar festhalten: diese experimentell begleitete Plakataktion hat keine Erhöhung der Wahlbeteiligung mit sich gebracht. Kurzfristige, teure Plakataktionen, die wir in NRW immer mehr durch die Städte finanziert sehen, müssen deswegen kritisch gesehen und belastbar evaluiert werden.

Diaz Garcia, Manuel and Goerres, Achim and Mayer, Sabrina J., Wahldemokratie vor Ort: erste Ergebnisse der Intervention in acht NRW-Großstädten anlässlich der Kommunalwahl 2025, verfügbar auf dem Social Science Research Network, 10.11.2025, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5653630

Wir danken ganz herzlich allen unseren 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für diese Studie für uns im Feld waren. Ohne sie wäre diese Studie nicht möglich gewesen. Wir danken Nick Schlitter für umfängliche Programmier- und Analyseunterstützung.

Zitation: Achim Goerres, Manuel Diaz Garcia, Sabrina J. Mayer, Sie prägen wirklich das Stadtbild. Kioske in NRW-Großstädten und die Kommunalwahl 2025, Erschienen in „Über Politik aus der Wissenschaft“, Herausgeber Achim Goerres, 24.11.2025, abrufbar unter https://www.politik-wissenschaft.org/2025/11/10/buedchen/ , DOI: https://doi.org/10.17185/politik-wissenschaft/20251124